2025.02.12

クリニックでの紙カルテから電子カルテ移行必要?注意点や成功の秘訣も解説

医療分野でもDX化が進んでいる昨今は、電子カルテを使用するクリニックも増えています。とはいえ、紙カルテで運用しているクリニックの医師のなかには「電子カルテの移行はなぜ必要なの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、紙カルテから電子カルテへの移行が必要な理由や移行するメリット、注意すべきポイントなどについて解説します。理解を深めて、クリニックの電子カルテ移行を成功させましょう。

紙カルテから電子カルテへ移行が必要な理由

クリニックにおいて紙カルテから電子カルテへ移行が必要な理由は、以下の2点です。

- 医療DX令和ビジョン2030を見据えた準備のため

- 医療DX推進体制整備加算の経過措置期限が迫っているため

それぞれ詳しく解説します。

医療DX令和ビジョン2030を見据えた準備のため

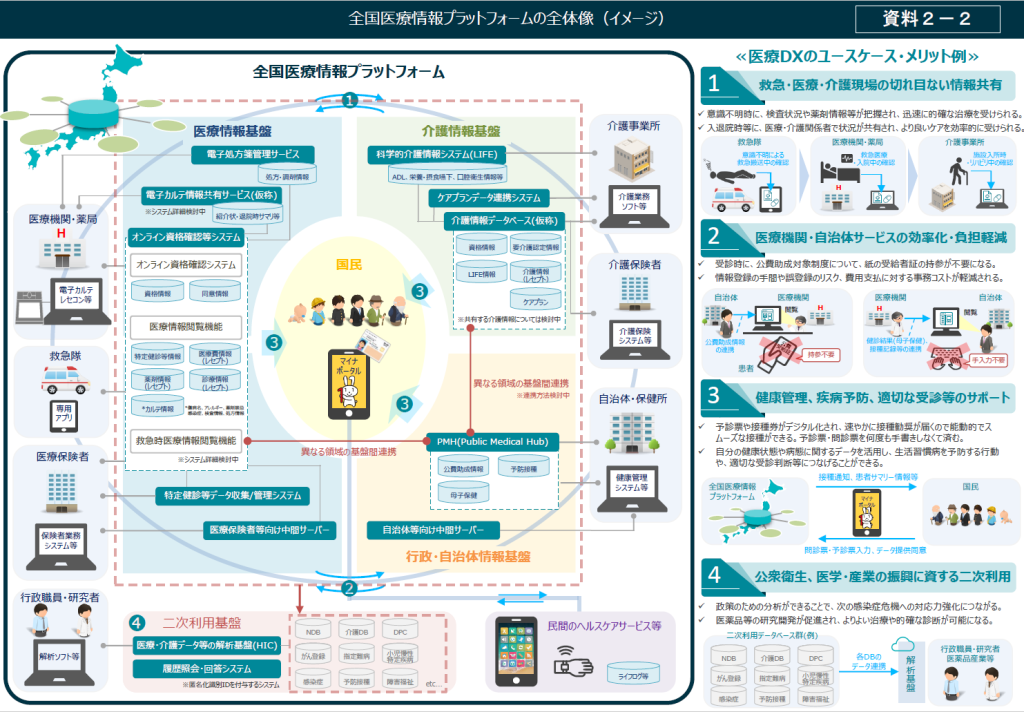

医療DX令和ビジョン2030では、施策の1つとして「全国医療情報プラットフォーム」の構築が進められています。全国医療情報プラットフォームとは、患者さんの保健・医療・介護情報を医療機関や自治体などで共有するシステムです。

※出典:「全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)」厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001140173.pdf)

※出典:「全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)」厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001140173.pdf)

全国医療情報プラットフォームを利用すると、他院の電子カルテ情報や処方・調剤情報をはじめとした医療情報を閲覧できるため、患者さんにより良い医療が提供できるようになるとされています。しかし、全国医療情報プラットフォームを利用するためには、電子カルテシステムが必須です。紙カルテ運用のままでは利用できないので、電子カルテへの移行を検討する必要があるでしょう。

医療DX令和ビジョン2030や全国医療情報プラットフォームについては、以下の記事にて詳しく解説しているのでこちらもぜひご覧ください。

医療DX令和ビジョン2030とは?掲げられた背景や目的について解説します

全国医療情報プラットフォームを利用するクリニックのメリットと注意点

医療DX推進体制整備加算の経過措置期限が迫っているため

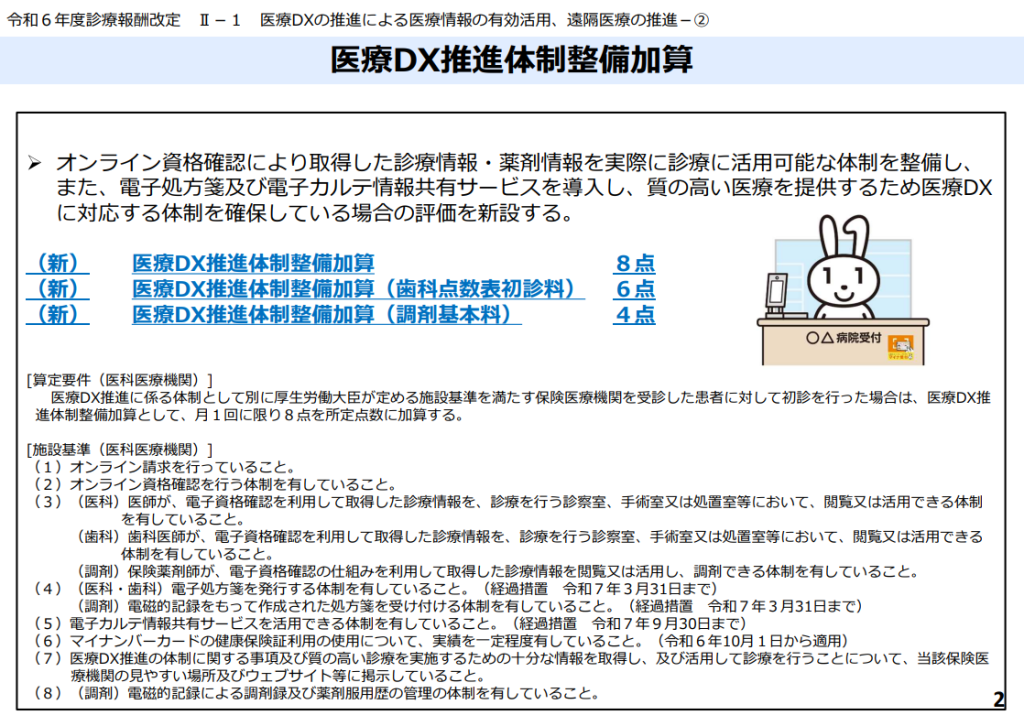

医療DX推進体制加算は、質の高い医療を提供するために「医療DXに対応する体制を確保している医療機関」を評価する目的として、令和6年度の診療報酬改定で新設されました。新設時は、医科医療機関では8点の加算でしたが、令和6年10月よりマイナ保険証の利用率に応じて初診時に8~11点を加算できる仕組みとなっています。

とはいえ、医療DX推進体制整備加算はすべての医療機関で算定できるわけではなく、一定の施設基準を満たさなければなりません。

※出典:「医療DX推進体制整備加算・ 医療情報取得加算の見直しについて」厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001277499.pdf)

現在は経過措置期間として免除されているものの、加算算定のための施設基準のなかには「電子カルテ情報共有サービスを活用する体制を有していること」という条件があります。今後の改正で要件等が変更になる可能性はありますが、政府は2030年までに電子カルテ普及率100%を目指しているため、医療DX推進体制整備加算を算定するためには電子カルテの導入が不可欠でしょう。

※画像は医療DX推進体制整備加算新設時のものであり、現在の点数とは異なります

紙カルテから電子カルテへ移行するメリット

クリニックで紙カルテから電子カルテに移行するメリットは、以下の3点です。

- 診療に関する情報のスムーズな共有

- ヒューマンエラーの防止

- ペーパーレス化の実現

具体的にどのような効果を得られるのか、詳しく見ていきましょう。

診療に関する情報のスムーズな共有

電子カルテを導入すると、紙カルテでは実現できなかったスムーズな診療情報の共有が可能になります。なぜなら、電子カルテは入力が終了した段階から、複数人が情報を一斉に閲覧できるためです。

加えて、該当の患者さんのIDといった情報を入力すればカルテを開けるので、診療情報を閲覧するまでのアクセスも容易になります。従来の紙カルテは、大量のカルテが収納してある保管庫から該当する1冊を探し出さなければならなかったため、手間がかかりました。

特に、多数の医療従事者が患者対応に関わる診療科では、大きな効果を得られるでしょう。

ヒューマンエラーの防止

電子カルテを導入すると、ヒューマンエラーの防止効果を得られます。紙カルテは人手によって文字が書かれているため、読み間違いによるミスが発生する可能性がありましたが、電子カルテではその不安が解消されるためです。たとえば、医師が記載した処方に関するカルテを読み間違い、処方箋を誤入力してしまったり、レセプトコンピューター(以下、レセコン)へ別の薬剤を入力して誤算定してしまったり、といったミスを防止できます。

さらに、解読できない部分を記載した医師本人に確認する時間と手間を省けるため、医師とスタッフ双方の労力削減にも効果的です。電子カルテの導入によって診療に関するプロセスが効率化されるだけでなく、誤読によるレセプトのミス削減にもつながるため、

結果的に収益改善も期待できるでしょう。

ペーパーレス化の実現

電子カルテを利用すると、クリニックのペーパーレス化が実現できます。その理由は、カルテを紙の状態で保存する必要がないためです。

カルテは法律によって5年間の保存が義務付けられているため、収納場所に困っているクリニックも多いでしょう。また、問診票や同意書といった紙媒体もスキャンして電子カルテ上に取り込めるようになるので、診療情報の集約が可能です。

電子カルテの導入によってペーパーレス化を実現でき、紙運用の煩わしさを解消できるでしょう。なお、クリニックのペーパーレス化については、以下の記事でも詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。

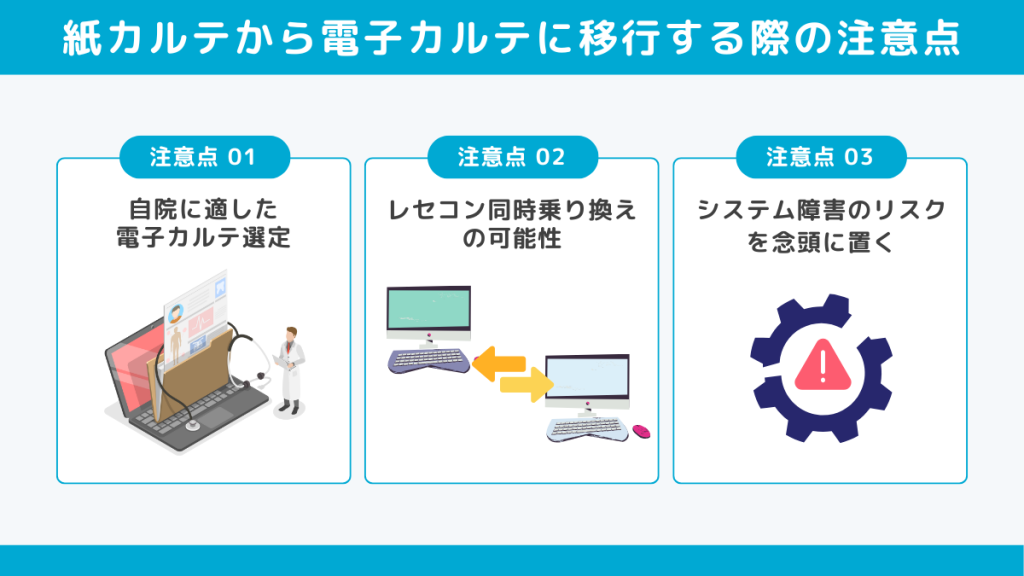

クリニックで紙カルテから電子カルテに移行する際の注意点

クリニックで紙カルテから電子カルテに移行する際は、メリットだけでなく以下の注意点も把握しておく必要があります。

- 自院の特性に適した電子カルテを選定する

- レセプトコンピューターも乗り換えを要する可能性がある

- システム障害のリスクを念頭に置く

電子カルテ移行に際してどのような点に気を付けるべきか、順番に解説します。

自院の特性に適した電子カルテを選定する

電子カルテを導入する際は、自院の特性にフィットしている製品か検討する必要があります。なぜなら、メーカーによって電子カルテの仕様や特徴はさまざまだからです。

たとえば、診療科によって相性があったり、在宅医療を行っている場合は特化した電子カルテを選んだりといったポイントがあります。紙カルテから電子カルテへ移行する際は、自院の診療状況や患者層を考慮して、メーカーを選定する必要があるでしょう。

レセプトコンピューターも乗り換えを要する可能性あり

クリニックで紙カルテから電子カルテに移行する場合は、カルテだけでなくレセコンも乗り換えを要する可能性があります。多くのクリニック向け電子カルテは、レセコンの機能を備えた「医事システム一体型」で提供されているためです。

これまで紙カルテ+レセコンで運用をしていたクリニックの場合は、電子カルテの新規導入や切り替えに伴って、レセコンの変更を余儀なくされるケースもあります。レセコンを切り替えるとなると、医療事務スタッフの研修や業務フローの見直しが発生する可能性が高いため、注意しましょう。

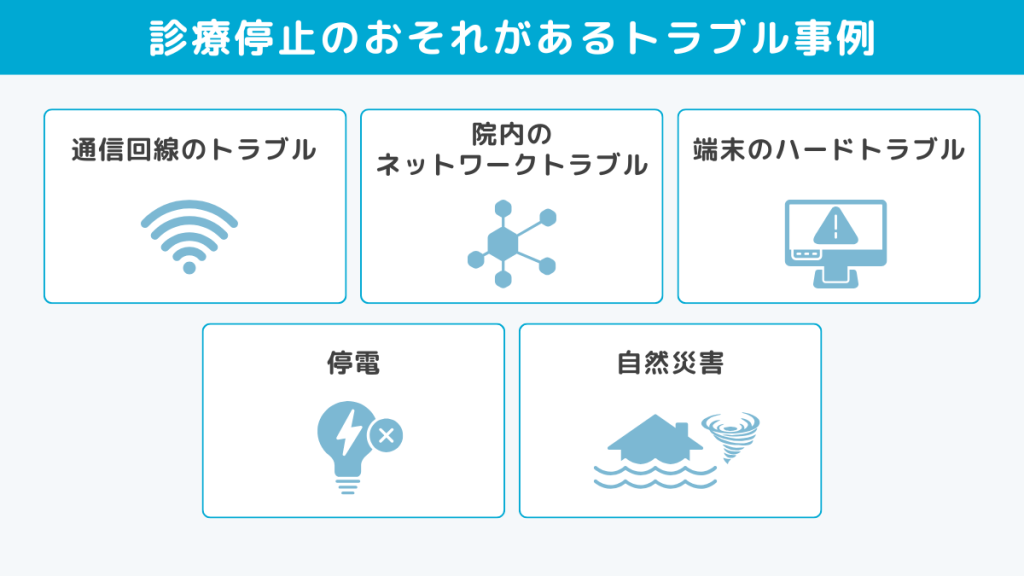

システム障害のリスクを念頭に置く

電子カルテを使用するとなると、システム障害が発生するリスクを念頭に置いて、対策しなければなりません。システム障害が発生すると、電子カルテが使用できなくなり、診療が停止する可能性もあります。

具体的に発生しうるシステム障害の種類は以下のとおりです。

- 通信回線のトラブル

- 院内のネットワークトラブル

- 端末のハードトラブル

- 停電

- 自然災害 など

万が一このようなトラブルが発生したときに診療を継続するための対策を、あらかじめ検討しておく必要があるでしょう。システム障害の詳細や対策については、以下の記事にて解説しているのでこちらも参考にしてください。

クリニックでシステム障害が起こるとどうなる?トラブル事例と対策のポイント

紙カルテから電子カルテへの移行を成功させる秘けつ

紙カルテから電子カルテへの移行を成功させる秘けつは、以下のとおりです。

- 導入時期を見極める

- 院内の業務フローを可視化し、影響を受ける業務を把握する

- システムトラブルや操作ミスを防ぐための研修期間を確保する

電子カルテへの移行作業は、多大な労力を伴います。繁忙期を避けるなど、比較的落ち着いている時期に移行すると作業時間を確保しやすく、スムーズに移行しやすいでしょう。

また、スタッフが操作に慣れるまでは、対応に時間がかかる可能性が高いです。電子カルテへ移行することにより影響が出る業務を洗い出し、移行直後は予約数を制限するなど余裕を持った形態づくりをおすすめします。加えて、事前に研修期間を確保することもスムーズな移行に効果的でしょう。

電子カルテ移行を成功させるには専門家に相談を!

医療DX令和ビジョン2030や医療DX推進体制加算算定といった側面から、クリニックでも電子カルテ化は必要です。現在のクリニックにおける電子カルテ普及率は現在55%(※)ですが、だんだんとその割合は増えていくと考えられます。

電子カルテを導入するとスムーズな診療情報の共有やヒューマンエラーの防止といったメリットがあるため、診療の効率化や質向上に大きな効果を得られます。一方で、導入時には自院に適した電子カルテの選定やレセコンの同時乗り換えの可能性などに対する注意も必要です。

とはいえ、忙しい診療の合間に注意点を考慮しながら導入する電子カルテを選定するのは難しいでしょう。そんなときは、目利き医ノ助にご相談いただければクリニックの特性や状況を分析し、最適なご提案をさせていただきます。

ご相談は無料となっておりますので、電子カルテの移行でお悩みのクリニックは、是非お気軽にお問い合わせください。