2025.01.08

電子カルテ記載に音声入力ツールを導入するとどうなる?メリットや精度について解説

「電子カルテを入力するのが大変」

「カルテ入力のためにパソコンから目が離せないが、本当は患者さんと向き合って診察したい」

クリニックを運営している医師のなかには、このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。医師の代わりにカルテを入力するクラーク(シュライバー)を配置する方法もありますが、採用難などの問題から実現できないクリニックもあるでしょう。

本記事では、医師の電子カルテ入力をサポートしてくれる「音声入力ツール」について詳しく解説します。音声入力ツールを導入するメリットや注意点、精度の現状などを理解し、より良いクリニック運営につなげましょう。

電子カルテ記載の音声入力ツールとは?

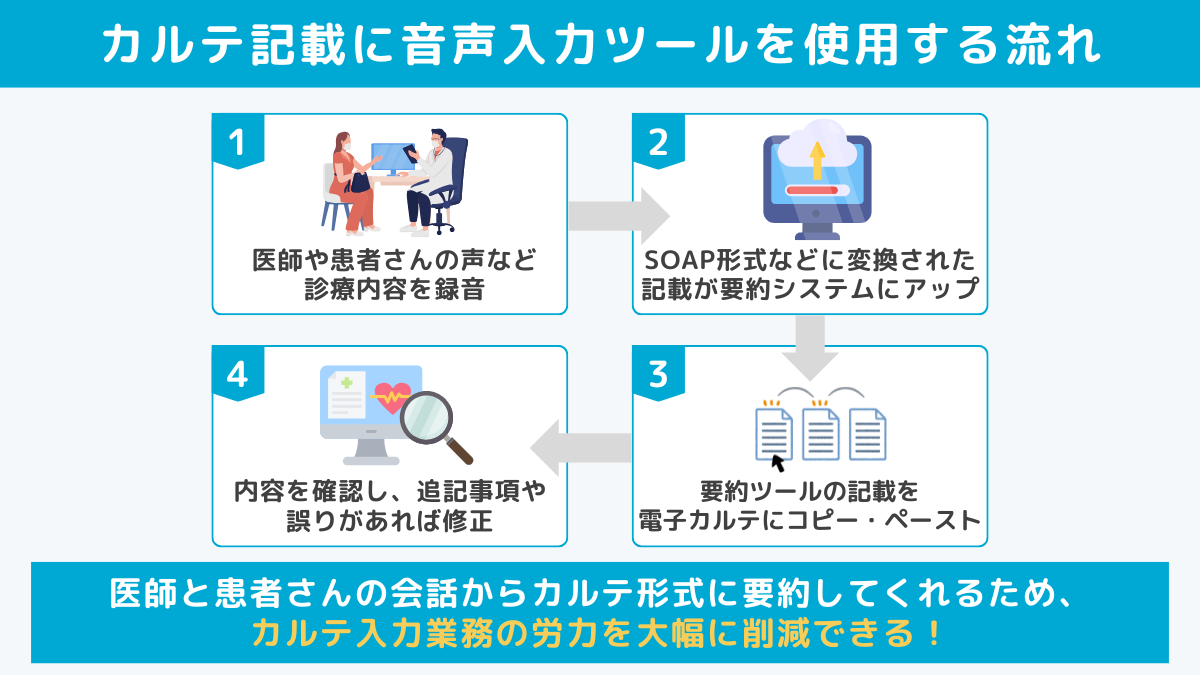

電子カルテ記載の音声入力とは、医師や患者さんの会話から自動的に文字起こしをしてくれるツールです。従来のように、問診票の記載や患者さんの話から、電子カルテ上にキーボードで打ち込む必要がなくなります。

メーカーによって機能に差はあるものの、単純に会話を文字起こしするだけでなく、AIを用いて診療内容を要約したり、SOAPのカルテ形式として出力したりすることが可能です。また、医療専門用語にもしっかり変換対応できるなど、音声入力ツールの精度は年々向上しています。

電子カルテ記載に音声入力を利用する3つのメリット

電子カルテ記載に音声入力を利用するメリットは以下の3点です。

- カルテ入力時間の短縮・効率化

- 患者さんの満足度向上

- 診療の正確性確保

具体的にどのようなメリットを得られるのか、詳しく解説します。

メリット1.カルテ入力時間の短縮・効率化

電子カルテの記載を音声入力で行うと、診療の効率化が実現できます。なぜなら、電子カルテへの入力時間が短縮するためです。医師自身が入力していた場合の作業削減はもちろん、カルテ入力のためのクラーク(シュライバー)の代わりに音声入力ツールを使用することもできます。

近年は労働人口減少や時代の変化により、医療業界においても人員採用が難しくなってきました。カルテの代行入力経験がある人材を雇うとなると、難易度が高いです。加えて、カルテ入力代行スタッフは通常、診療につきっきりとなりますが、音声入力を利用すれば他の業務を担当することもできます。電子カルテ記載に音声入力ツールを導入することで、診療だけでなく医事業務の効率化も期待できるでしょう。

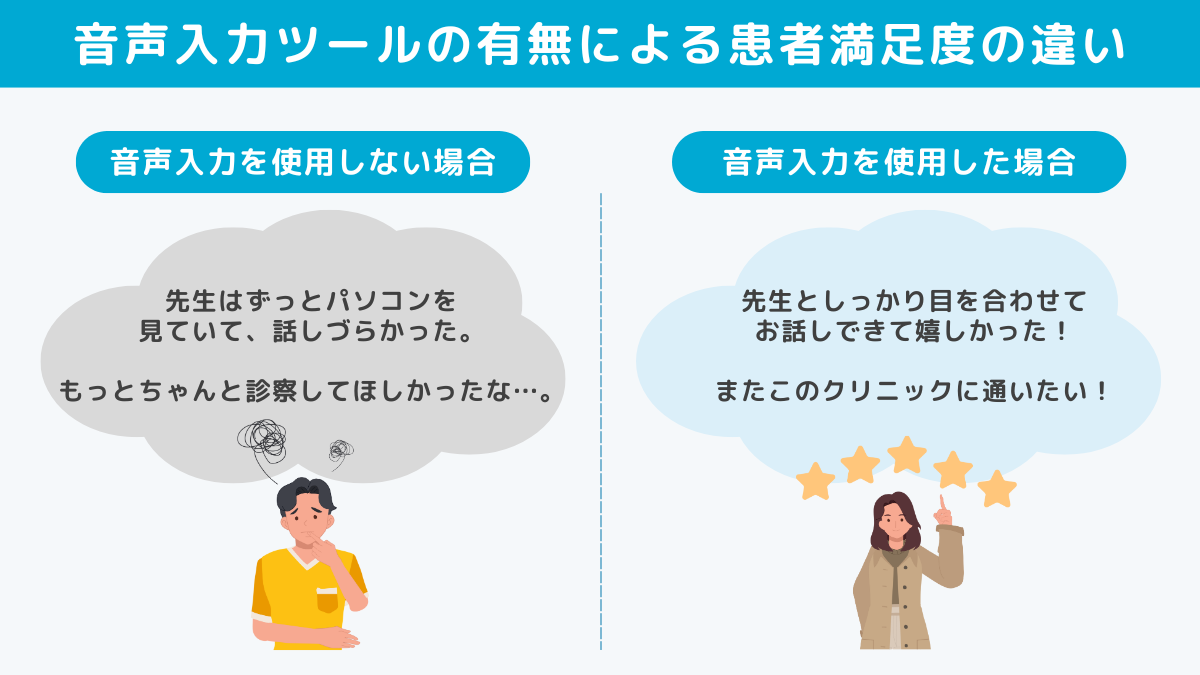

メリット2.患者さんの満足度向上

電子カルテ記載に音声入力ツールを導入すると、患者さんの満足度向上が見込めます。その理由は、医師が患者さんとの会話中にカルテ入力する必要がなくなるため、患者さんと向き合い、診察に専念できるからです。

電子カルテが普及し、便利になったものの「先生は診察の間ずっとパソコンを見ていて目が合わない」といった患者さんの声を耳にした経験がある医師も多いのではないでしょうか。

しかし、カルテ記載を音声入力ツールに任せれば、医師が診察中にパソコンを操作する時間はほとんどありません。結果的に患者さんの満足度が向上し、クリニックの評価にも良い影響が得られるでしょう。

メリット3.診療の正確性確保

電子カルテ記載に音声入力を使用すると、診療の正確性を確保できる場合があります。なぜなら、音声入力ツールには録音機能が備わっているものがあるためです。

診察中の会話が録音されていれば、診療の内容や発言をあとから聞き返せるため、クリニックでトラブルになりがちな「言った・言わない」問題を解消できます。加えて、看護師や事務をはじめとしたすべてのスタッフが診療内容を聞き返せるため、内容によっては患者さんからの問い合わせ返答に要する時間を短縮可能です。

音声入力ツールの録音機能を活用することで、より正確な診療記録を残せるでしょう。

電子カルテ記載に音声入力を使用する注意点

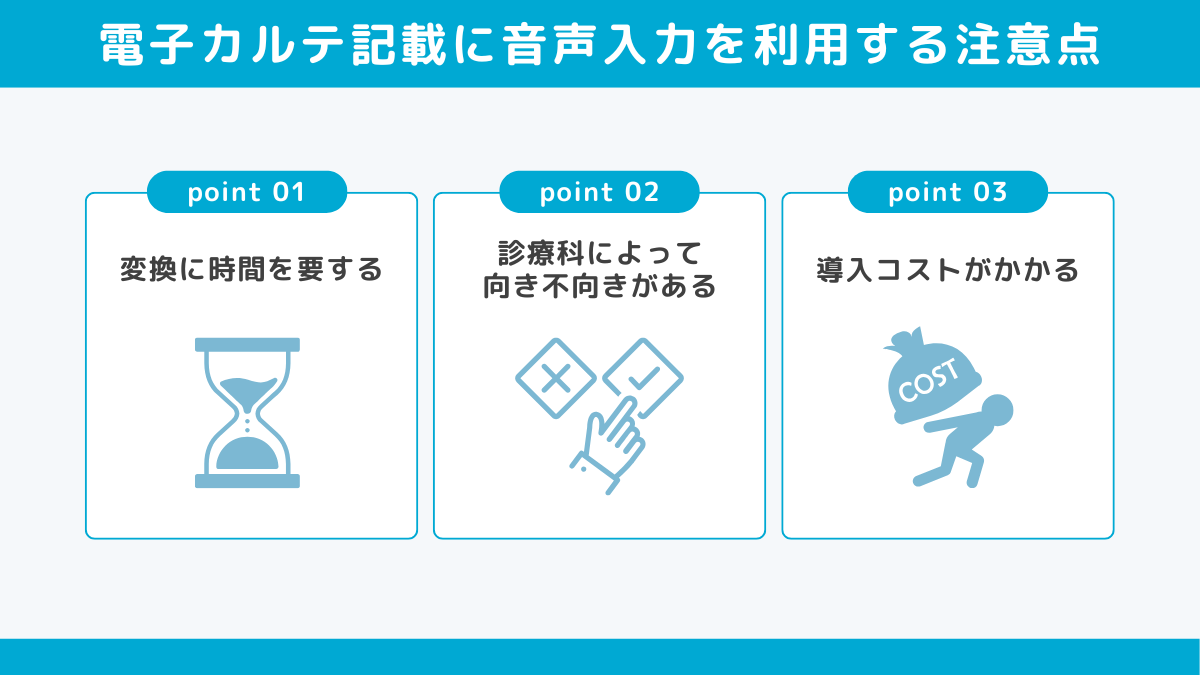

音声入力ツールの使用には、メリットだけでなく以下の注意点も存在します。

- 変換までに時間を要する

- 診療科によっては不向きな場合がある

- 導入コストがかかる

使用するにあたってどのような点に注意すれば良いのか、順番に見ていきましょう。

注意点1.変換までに時間を要する

簡単な要約であれば短時間で変換できるツールがあるものの、より正確なカルテを作成するためには時間がかかる場合もあります。とはいえ、最近はAI要約のスピードや精度の進化が目覚ましく、変換時間が短縮化されているのも事実です。

時間があるときにまとめて記載するといった工夫をすることで、解消できる場合もあるでしょう。

注意点2.診療科によっては不向きな場合がある

音声入力ツールの利用は、診療科によって向き不向きがあります。たとえば、精神科をはじめとした患者さんとの対話を重視する診療科や、医師と患者だけでなく家族や多数の医療職種が携わる訪問診療などでは重宝されやすい傾向です。

一方で、短時間で診察したり、診療のスピードが求められたりする診療科では、音声からカルテ化するまでのスピードに不満を感じる可能性もあります。デモで模擬入力を試し、使用感を確認してから導入を検討すると良いでしょう。

注意点3.導入コストがかかる

カルテ記載に音声入力ツールを導入するとなると、コストの発生は避けられません。音声入力ツールの初期費用や利用料のほか、マイクをはじめとした周辺機器を揃える必要があります。周辺機器の性能によって音声入力の精度に差が出る場合もあるので、それらを考慮した機器選定が必要です。

とはいえ、音声入力ツールを利用すると、業務効率化や患者満足度の向上といったメリットがあるのは間違いありません。費用対効果を考えて、導入を検討すると良いでしょう。

音声入力Q&A

ここからは、カルテ記載の音声入力使用に関して、多く聞かれる疑問にお答えします。

Q1.電子カルテ記載の音声入力はどんなシーンで活用できるの?

電子カルテの音声入力は、次のようなシーンで活躍します。

- 新人クラーク(シュライバー)の補助

- パソコン操作が苦手な医師の支援

近年は人材確保が難しくなっているため、カルテ入力の代行を音声入力に任せると、クラークの業務効率化が実現できるでしょう。

加えて、音声入力は電子カルテの操作に自信がない医師の助けにもなります。医療DX令和ビジョン2030の影響により、今後は紙カルテから電子カルテに乗り換えるクリニックの増加が予想されます。音声入力は、パソコン操作が苦手な高齢医師の強い味方になってくれるでしょう。

医療DX令和ビジョン2030による電子カルテ情報の標準化については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

電子カルテ情報の標準化って何?期待される効果と準備のポイントを解説

Q2.電子カルテ記載の音声入力の精度は実際どう?

音声入力の精度は、AIを使用することで著しく向上しています。使用する周辺機器の精度によって差が生じる場合もありますが、診療内容をSOAP形式に要約したり、専門的な医療用語もしっかりと変換されるので安心感があります。とはいえ、音声入力やAI要約はあくまでサポートツールです。「すべて正しく記載されているはず」と思い込まず、必ず人の目による確認を行いましょう。

Q3.電子カルテ記載の音声入力は、スマートフォンやパソコンの標準機能で利用することはできる?

スマートフォンやパソコンの標準機能を使った電子カルテの音声入力は、カルテ化の精度が落ちる可能性があります。しかし、スマートフォンやパソコンの標準機能を試してみたのちに、周辺機器の購入を検討してみるのもひとつの方法です。

音声入力ツールの導入に迷ったら専門家に相談を

電子カルテの記載に音声入力ツールを活用すれば、これまで大きな負担となっていたカルテ入力業務を効率化できます。加えて、医師はパソコン操作の時間を最小限にし、患者さんと向かい合って診察に専念できるため、患者満足度の向上も期待できるでしょう。

とはいえ、音声からカルテへの変換に時間を要する場合があったり、診療科によって向き不向きがあったりと、導入を悩むポイントがあるのも事実です。そんなときは、目利き医ノ助がクリニックの状況やお悩みを伺いながら、他院事例を用いてご相談にのらせていただきます。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。